近日,江西、遼寧、黑龍江哈爾濱、廣東佛山等地推行“一市一款”校服政策,將“校服究竟是什么,而又承載著什么”這一命題推向公眾視野。當(dāng)校服從“一校一款”的學(xué)校文化標(biāo)識(shí)淪為“一市一款”的行政管理工具,學(xué)校的精神靈魂與教育主體性又該何處安放?

被忽視的教育議題:校服的美育功能與文化基因

“美育即教育”。教育的真諦,在于培育人對(duì)美的感知與創(chuàng)造能力,實(shí)現(xiàn)感性與理性的和諧統(tǒng)一。美育指向人們內(nèi)在的情感涵養(yǎng)和精神自由,它能讓人在與美的相遇中,感知覺打開,情感和想象得以豐富,進(jìn)而更好地理解自我與生命的意義。

這種對(duì)“完整發(fā)展”的追求,在當(dāng)下卻面臨著工具理性的消解。現(xiàn)代人正以“功利、狹隘的日常知覺”取代“豐富、完整的審美知覺”,在對(duì)物質(zhì)功利的追逐中,對(duì)四季色彩的敏感、對(duì)生活細(xì)節(jié)的共情逐漸鈍化。這種審美知覺的異化,在校園生活中最直觀的投射,便是校服這一特殊載體的變遷——它既映照著美育的失落,也見證著審美意識(shí)的回歸。

中國校園,曾經(jīng)充斥著寬大、松垮、不合體的“運(yùn)動(dòng)裝”,被學(xué)生和家長戲稱為 “面口袋”;也曾涌現(xiàn)出民國時(shí)期別具特色的改良新式旗袍、中山裝,彰顯淑女優(yōu)雅和紳士風(fēng)度;校服新政十年之際,欣喜于石家莊二中制式襯衫、無錫外國語學(xué)校中式校服在畢業(yè)季、開學(xué)季沖上熱搜,校服美學(xué)及學(xué)生氣質(zhì)風(fēng)貌引發(fā)網(wǎng)友贊嘆。

校服不是追求整齊劃一的“管理符號(hào)”,而是與學(xué)校獨(dú)特氣質(zhì)深度交融的“文化標(biāo)簽”“美育載體”。當(dāng)學(xué)生身著承載校魂的校服走進(jìn)校園,他們感知的是一所學(xué)校的精神圖騰、教育信仰,在潛移默化中凝聚共識(shí)、培育審美、塑造健全品格……

作為“行走的校園文化符號(hào)”“具象的視覺校史”,好的校服設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)直指學(xué)校的教育哲學(xué)。這意味著,校服的色彩、圖案、款式,都需從學(xué)校文化根脈出發(fā)。我們要思考這所學(xué)校的教育哲學(xué)是什么?對(duì)教育有怎樣的理解和主張?如何將這些內(nèi)在的理念提取為外在的顯性元素,鑲嵌在校服的設(shè)計(jì)中?最終將學(xué)校的文化追求、教育主張內(nèi)嵌于校服,使二者相得益彰、彼此成全,讓校服真正發(fā)揮出其在美育、文化傳承等方面的多重教育功能。

校服:屬于“這一個(gè)”學(xué)校和“這一群”學(xué)生

中國教育學(xué)會(huì)名譽(yù)會(huì)長、北師大教授顧明遠(yuǎn)在《學(xué)校文化是什么》中指出:“一條校訓(xùn)、一枚校徽、一支校歌、一套校服往往反映了學(xué)校的精神風(fēng)氣。”校服,是學(xué)校文化的顯性載體,承載著辦學(xué)理念、歷史傳承與精神風(fēng)貌,用視覺語言訴說著“我是誰,我來自哪里”的獨(dú)特校園故事,代表著“這一個(gè)”學(xué)校和“這一群”學(xué)生的形象。

北京四中、上海中學(xué)的校服,既沉淀著百年校史的厚重底蘊(yùn),又通過細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)呼應(yīng)著現(xiàn)代教育對(duì)個(gè)性的尊重,讓學(xué)生在統(tǒng)一著裝中仍能彰顯青春風(fēng)采;河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué)以航空班為靈感,用天空藍(lán)與海洋青的配色傳遞“載志而航”的精神,領(lǐng)口的“飛機(jī)跑道”暗紋,將“向天空出發(fā)”的期許融入日常;南京漢開書院將繁體“開”字藝術(shù)化為園林花窗紋樣,讓“從大漢走來,向世界盛開”的辦學(xué)理念可觸可感;成都墨池書院小學(xué)則以立領(lǐng)、盤扣、水墨紋樣呼應(yīng)“墨池文脈”,與灰瓦白墻的書院建筑形成文化共振。

成都市草堂小學(xué)西區(qū)分校校長付錦的觀點(diǎn)頗具深意:“校服不是制服,不是定義孩子的標(biāo)準(zhǔn)。校服應(yīng)該是歸屬于孩子的標(biāo)簽,成為孩子個(gè)性特征的一部分。”當(dāng)校服設(shè)計(jì)與學(xué)生的成長軌跡、學(xué)校的育人目標(biāo)同頻,衣物便不再是束縛,而是教育發(fā)生的媒介——學(xué)生身著校服,感受到“我”的個(gè)體以及“學(xué)校”的獨(dú)特美好,達(dá)成一種自我價(jià)值的認(rèn)定與體驗(yàn)。在每日穿著中理解校史,在認(rèn)同中強(qiáng)化歸屬,最終讓校服成為“這一群”學(xué)生共同的精神印記。

2018年畢業(yè)季,南京外國語學(xué)校高三學(xué)子自編自演的畢業(yè)歌《北京東路的日子》沖上熱搜,那句“我們即將分別,獨(dú)自浪在中國外國不同地點(diǎn),瞥見白色的校服,還會(huì)以為是我認(rèn)識(shí)的誰”唱出了不少畢業(yè)學(xué)子的心聲。一件白色校服,南京外國語學(xué)校沿用多年,因融入校本文化,成為“這一個(gè)”學(xué)校的文化載體,建構(gòu)了“這一群”學(xué)生的獨(dú)家記憶。

校服的“教育屬性”應(yīng)優(yōu)先于“管理便利”

法國思想家盧梭在其著作《愛彌兒》中說“出自造物主之手的東西都是好的,而一到人的手里,就全變壞”。當(dāng)社會(huì)不斷發(fā)展,我們今天很大的問題是當(dāng)我們的邏輯理性不斷發(fā)展之后,卻忽略或忘記了審美是人類一種本源的和世界的關(guān)系。比如,各個(gè)城市都在搞市容建設(shè),卻不免陷入城市特質(zhì)、文化和歷史丟失的同質(zhì)化。

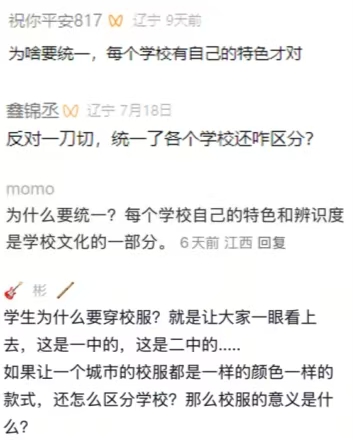

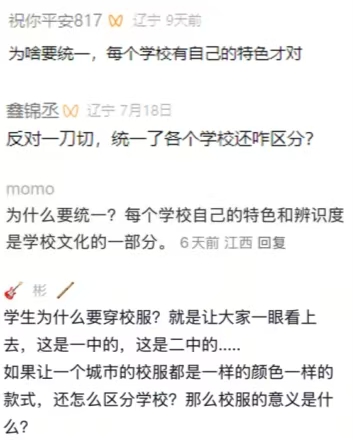

近日,江西、遼寧、黑龍江哈爾濱、廣東佛山等地推行“一市一款”校服政策,也是如此。校服的意義,從不在于“統(tǒng)一”,而在于“認(rèn)同”;不在于“管理”,而在于“育人”。當(dāng)校服從“文化載體”退讓到“管理工具”,學(xué)校的精神靈魂與教育主體性又該何處安放?教育應(yīng)當(dāng)尊重個(gè)性,校服若失去學(xué)校特色,便只是批量生產(chǎn)的“管理符號(hào)”,而非教育的一部分。“一市一款”政策的推行,本質(zhì)上是將教育管理簡化為“標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)”,用行政統(tǒng)一替代文化多元和學(xué)校特色。

在這一框架下,學(xué)校的視覺差異被強(qiáng)行抹平,歷史文脈不再顯性,個(gè)性多樣的“學(xué)校特色”讓位于統(tǒng)一的“城市色調(diào)”,“校魂”淪為抽象的文字標(biāo)語。長此以往,不僅校園文化的多樣性會(huì)受損,學(xué)生對(duì)學(xué)校的“場所歸屬感”也將被稀釋——正如日本教育學(xué)家佐藤學(xué)所言,機(jī)械統(tǒng)一會(huì)導(dǎo)致學(xué)生對(duì)學(xué)校的“情感疏離”。

更隱蔽的傷害在于美育浸潤、民主決策的失落。當(dāng)校服設(shè)計(jì)、選用剝離了師生共創(chuàng)、決策的過程,失去了文化個(gè)性的表達(dá),學(xué)生接觸多元美學(xué)、參與民主決策的機(jī)會(huì)便被剝奪。日復(fù)一日穿著缺乏設(shè)計(jì)感的統(tǒng)一服裝,其審美感知力與創(chuàng)造力的消磨,實(shí)則是對(duì)教育本質(zhì)的背離。

校服企業(yè)的價(jià)值,從來不止于布料的裁剪與縫制。如更多的省、市被“一市一款”覆蓋,將文化解讀、校服設(shè)計(jì)、生產(chǎn)交付簡單粗暴的分離,看似行政便利,卻把校服作為一樁簡單的生意,忽視了學(xué)校個(gè)性和教育價(jià)值。企業(yè)若只盯著“來樣加工、買賣交易”的短期利益、單一維度,便是將校服這一特殊載體的教育價(jià)值束之高閣。我們應(yīng)當(dāng)鼓勵(lì)更多的校服企業(yè),以“校園文化共建者”與“美育資源供給者”的定位,深度融入學(xué)校的育人生態(tài):思考如何讓校服設(shè)計(jì)融入學(xué)校的教育哲學(xué),如何以校服為載體尋求美善教育價(jià)值,如何聯(lián)動(dòng)課程、實(shí)踐、研學(xué)等多元育人場景,最終讓校服成為連接文化傳承、審美培養(yǎng)、社會(huì)責(zé)任的教育媒介,與學(xué)校文化、校園生活產(chǎn)生更為生動(dòng)的情感關(guān)聯(lián)和意義聯(lián)合。

校服,唯有滲透文化心理和情感意味,成為校園審美的對(duì)象物,才能映照校魂,承載獨(dú)特的教育故事,展現(xiàn)“這一個(gè)”學(xué)校和“這一群”學(xué)生的形象。“恢復(fù)審美經(jīng)驗(yàn)與生活的正常過程間的連續(xù)性”,讓學(xué)校以服飾為媒厚植文化根基,讓社會(huì)力量在參與中助力審美教育 —— 這正是家校社協(xié)同育人在美育場域的生動(dòng)實(shí)踐,更是讓校服的美育功能與教育價(jià)值在多方聯(lián)動(dòng)中充分彰顯的題中之義。

被忽視的教育議題:校服的美育功能與文化基因

“美育即教育”。教育的真諦,在于培育人對(duì)美的感知與創(chuàng)造能力,實(shí)現(xiàn)感性與理性的和諧統(tǒng)一。美育指向人們內(nèi)在的情感涵養(yǎng)和精神自由,它能讓人在與美的相遇中,感知覺打開,情感和想象得以豐富,進(jìn)而更好地理解自我與生命的意義。

這種對(duì)“完整發(fā)展”的追求,在當(dāng)下卻面臨著工具理性的消解。現(xiàn)代人正以“功利、狹隘的日常知覺”取代“豐富、完整的審美知覺”,在對(duì)物質(zhì)功利的追逐中,對(duì)四季色彩的敏感、對(duì)生活細(xì)節(jié)的共情逐漸鈍化。這種審美知覺的異化,在校園生活中最直觀的投射,便是校服這一特殊載體的變遷——它既映照著美育的失落,也見證著審美意識(shí)的回歸。

中國校園,曾經(jīng)充斥著寬大、松垮、不合體的“運(yùn)動(dòng)裝”,被學(xué)生和家長戲稱為 “面口袋”;也曾涌現(xiàn)出民國時(shí)期別具特色的改良新式旗袍、中山裝,彰顯淑女優(yōu)雅和紳士風(fēng)度;校服新政十年之際,欣喜于石家莊二中制式襯衫、無錫外國語學(xué)校中式校服在畢業(yè)季、開學(xué)季沖上熱搜,校服美學(xué)及學(xué)生氣質(zhì)風(fēng)貌引發(fā)網(wǎng)友贊嘆。

校服不是追求整齊劃一的“管理符號(hào)”,而是與學(xué)校獨(dú)特氣質(zhì)深度交融的“文化標(biāo)簽”“美育載體”。當(dāng)學(xué)生身著承載校魂的校服走進(jìn)校園,他們感知的是一所學(xué)校的精神圖騰、教育信仰,在潛移默化中凝聚共識(shí)、培育審美、塑造健全品格……

作為“行走的校園文化符號(hào)”“具象的視覺校史”,好的校服設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)直指學(xué)校的教育哲學(xué)。這意味著,校服的色彩、圖案、款式,都需從學(xué)校文化根脈出發(fā)。我們要思考這所學(xué)校的教育哲學(xué)是什么?對(duì)教育有怎樣的理解和主張?如何將這些內(nèi)在的理念提取為外在的顯性元素,鑲嵌在校服的設(shè)計(jì)中?最終將學(xué)校的文化追求、教育主張內(nèi)嵌于校服,使二者相得益彰、彼此成全,讓校服真正發(fā)揮出其在美育、文化傳承等方面的多重教育功能。

校服:屬于“這一個(gè)”學(xué)校和“這一群”學(xué)生

中國教育學(xué)會(huì)名譽(yù)會(huì)長、北師大教授顧明遠(yuǎn)在《學(xué)校文化是什么》中指出:“一條校訓(xùn)、一枚校徽、一支校歌、一套校服往往反映了學(xué)校的精神風(fēng)氣。”校服,是學(xué)校文化的顯性載體,承載著辦學(xué)理念、歷史傳承與精神風(fēng)貌,用視覺語言訴說著“我是誰,我來自哪里”的獨(dú)特校園故事,代表著“這一個(gè)”學(xué)校和“這一群”學(xué)生的形象。

北京四中、上海中學(xué)的校服,既沉淀著百年校史的厚重底蘊(yùn),又通過細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)呼應(yīng)著現(xiàn)代教育對(duì)個(gè)性的尊重,讓學(xué)生在統(tǒng)一著裝中仍能彰顯青春風(fēng)采;河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué)以航空班為靈感,用天空藍(lán)與海洋青的配色傳遞“載志而航”的精神,領(lǐng)口的“飛機(jī)跑道”暗紋,將“向天空出發(fā)”的期許融入日常;南京漢開書院將繁體“開”字藝術(shù)化為園林花窗紋樣,讓“從大漢走來,向世界盛開”的辦學(xué)理念可觸可感;成都墨池書院小學(xué)則以立領(lǐng)、盤扣、水墨紋樣呼應(yīng)“墨池文脈”,與灰瓦白墻的書院建筑形成文化共振。

成都市草堂小學(xué)西區(qū)分校校長付錦的觀點(diǎn)頗具深意:“校服不是制服,不是定義孩子的標(biāo)準(zhǔn)。校服應(yīng)該是歸屬于孩子的標(biāo)簽,成為孩子個(gè)性特征的一部分。”當(dāng)校服設(shè)計(jì)與學(xué)生的成長軌跡、學(xué)校的育人目標(biāo)同頻,衣物便不再是束縛,而是教育發(fā)生的媒介——學(xué)生身著校服,感受到“我”的個(gè)體以及“學(xué)校”的獨(dú)特美好,達(dá)成一種自我價(jià)值的認(rèn)定與體驗(yàn)。在每日穿著中理解校史,在認(rèn)同中強(qiáng)化歸屬,最終讓校服成為“這一群”學(xué)生共同的精神印記。

2018年畢業(yè)季,南京外國語學(xué)校高三學(xué)子自編自演的畢業(yè)歌《北京東路的日子》沖上熱搜,那句“我們即將分別,獨(dú)自浪在中國外國不同地點(diǎn),瞥見白色的校服,還會(huì)以為是我認(rèn)識(shí)的誰”唱出了不少畢業(yè)學(xué)子的心聲。一件白色校服,南京外國語學(xué)校沿用多年,因融入校本文化,成為“這一個(gè)”學(xué)校的文化載體,建構(gòu)了“這一群”學(xué)生的獨(dú)家記憶。

校服的“教育屬性”應(yīng)優(yōu)先于“管理便利”

法國思想家盧梭在其著作《愛彌兒》中說“出自造物主之手的東西都是好的,而一到人的手里,就全變壞”。當(dāng)社會(huì)不斷發(fā)展,我們今天很大的問題是當(dāng)我們的邏輯理性不斷發(fā)展之后,卻忽略或忘記了審美是人類一種本源的和世界的關(guān)系。比如,各個(gè)城市都在搞市容建設(shè),卻不免陷入城市特質(zhì)、文化和歷史丟失的同質(zhì)化。

近日,江西、遼寧、黑龍江哈爾濱、廣東佛山等地推行“一市一款”校服政策,也是如此。校服的意義,從不在于“統(tǒng)一”,而在于“認(rèn)同”;不在于“管理”,而在于“育人”。當(dāng)校服從“文化載體”退讓到“管理工具”,學(xué)校的精神靈魂與教育主體性又該何處安放?教育應(yīng)當(dāng)尊重個(gè)性,校服若失去學(xué)校特色,便只是批量生產(chǎn)的“管理符號(hào)”,而非教育的一部分。“一市一款”政策的推行,本質(zhì)上是將教育管理簡化為“標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)”,用行政統(tǒng)一替代文化多元和學(xué)校特色。

在這一框架下,學(xué)校的視覺差異被強(qiáng)行抹平,歷史文脈不再顯性,個(gè)性多樣的“學(xué)校特色”讓位于統(tǒng)一的“城市色調(diào)”,“校魂”淪為抽象的文字標(biāo)語。長此以往,不僅校園文化的多樣性會(huì)受損,學(xué)生對(duì)學(xué)校的“場所歸屬感”也將被稀釋——正如日本教育學(xué)家佐藤學(xué)所言,機(jī)械統(tǒng)一會(huì)導(dǎo)致學(xué)生對(duì)學(xué)校的“情感疏離”。

更隱蔽的傷害在于美育浸潤、民主決策的失落。當(dāng)校服設(shè)計(jì)、選用剝離了師生共創(chuàng)、決策的過程,失去了文化個(gè)性的表達(dá),學(xué)生接觸多元美學(xué)、參與民主決策的機(jī)會(huì)便被剝奪。日復(fù)一日穿著缺乏設(shè)計(jì)感的統(tǒng)一服裝,其審美感知力與創(chuàng)造力的消磨,實(shí)則是對(duì)教育本質(zhì)的背離。

校服企業(yè)的價(jià)值,從來不止于布料的裁剪與縫制。如更多的省、市被“一市一款”覆蓋,將文化解讀、校服設(shè)計(jì)、生產(chǎn)交付簡單粗暴的分離,看似行政便利,卻把校服作為一樁簡單的生意,忽視了學(xué)校個(gè)性和教育價(jià)值。企業(yè)若只盯著“來樣加工、買賣交易”的短期利益、單一維度,便是將校服這一特殊載體的教育價(jià)值束之高閣。我們應(yīng)當(dāng)鼓勵(lì)更多的校服企業(yè),以“校園文化共建者”與“美育資源供給者”的定位,深度融入學(xué)校的育人生態(tài):思考如何讓校服設(shè)計(jì)融入學(xué)校的教育哲學(xué),如何以校服為載體尋求美善教育價(jià)值,如何聯(lián)動(dòng)課程、實(shí)踐、研學(xué)等多元育人場景,最終讓校服成為連接文化傳承、審美培養(yǎng)、社會(huì)責(zé)任的教育媒介,與學(xué)校文化、校園生活產(chǎn)生更為生動(dòng)的情感關(guān)聯(lián)和意義聯(lián)合。

校服,唯有滲透文化心理和情感意味,成為校園審美的對(duì)象物,才能映照校魂,承載獨(dú)特的教育故事,展現(xiàn)“這一個(gè)”學(xué)校和“這一群”學(xué)生的形象。“恢復(fù)審美經(jīng)驗(yàn)與生活的正常過程間的連續(xù)性”,讓學(xué)校以服飾為媒厚植文化根基,讓社會(huì)力量在參與中助力審美教育 —— 這正是家校社協(xié)同育人在美育場域的生動(dòng)實(shí)踐,更是讓校服的美育功能與教育價(jià)值在多方聯(lián)動(dòng)中充分彰顯的題中之義。